感電・火災事故

感電・火災事故とは

感電・火災事故は、労働災害事故の中でも少なくありません。

感電・火災事故の一例としては、アーク溶接機の作業中に電源を切り忘れてしまったというもの、電源ケーブルの絶縁被覆が破損していたために感電してしまったというものなどが挙げられます。

感電・火災事故は、その被害も重篤化・重症化することが少なくありません。

会社・元請会社に対する損害賠償請求

重度の後遺障害を負ったり、ときには亡くなってしまったりすることもある感電・火災事故では、被害者に対する損害賠償金は、相当高額になることも少なくありません(数千万円超というケースもあります)。

このような墜落・転落事故が発生した場合には、被害者の雇用先である会社や、元請会社に対し、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求や(民法415条)、不法行為責任に基づく損害賠償請求を行うことができるケースがあります(民法709条以下)。

もっとも、実際には被害者は会社や元請会社に対し、適切な損害賠償請求ができるケースであるにもかかわらず、労災保険給付を受け取るのみで、それ以上の損害賠償請求を行わないままとなってしまい、適切な損害賠償金を受け取ることができていないことも少なくありません。

労災被害に遭われた方は、会社や元請会社に対して損害賠償請求を行うことができるかどうか、また労災給付を受け取っただけで終了していないかどうかを確認していただく必要があります。

適切な損害賠償請求のために必要な3つのポイント

1 安全配慮義務違反の有無

感電・火災事故の類型として、厚生労働省が公表する「職場のあんぜんサイト」では、以下のような事例が紹介されています。

- 鉄製のスコップでタンク内作業中に衝撃火花

【対策】廃油貯蔵タンク内に溜まった固形分を掃除するために、鉄製のスコップでさらっていたところ、タンク内壁とスコップの間に衝撃火花が出たのに気がついた。あわてて衝撃火花が出ない材質のスコップに直ちに切り替えた。 - 洗浄剤のノルマルヘキサンに引火し火炎放射状になった

【対策】塗装工場で霧吹状の部品洗浄装置を考案自作し、タンクのノルマルヘキサンを内径6mmのビニルホースで吸い上げ、エアノズルを通して高圧エアーで霧状に噴霧させて部品に吹き付け洗浄をしていたところ、突然エアノズル部で噴霧しているノルマルヘキサンに引火、火炎放射状になった。 - 廃油内にライターが転がり落ちて発火した

【対策】レストラン厨房(調理室)でフライヤーの廃油(約180℃、20リットル)をドレーン抜きから30リットルのステンレスタンクに受け、これを移動するため にチーフがタンクの取っ手に両手を伸ばしたとき、左胸の内ポケットから使い捨てライター(ポリスチレン製、ブタンガス充填)が熱油内に転がり落ちてライターが破損し発火した。 - 搬送装置の修理中感電した

【対策】メッキ工場でワーク搬送用トロコン(トロリーコンベヤー)の電源装置(AC200V)が不調で時々停止してはまたひとりでに動き出す異常状態であったので 事情確認と修理のため、外側板(カバー)を外したところ、ケーブルの絶縁被覆材の裂け目から飛び出していた銅撚線のバラけた1本が右手の軍手に刺さり感電した。

それぞれの事故類型によって、講じるべき対策は異なりますが、これらの対策を講じていれば、未然に感電・火災事故の発生を防ぐことができたといえます。

仮に、上記事故類型で深刻な労働災害が発生してしまっていた場合、各事故類型別の対策を講じていたかどうかが、会社の安全配慮義務違反の有無につながるといえます。

したがって、業務上の災害が発生した場合には、それぞれの事故原因及び対策を確認し、果たして会社側が十分に安全配慮義務を尽くしたということができるかどうかを検討する必要があります。

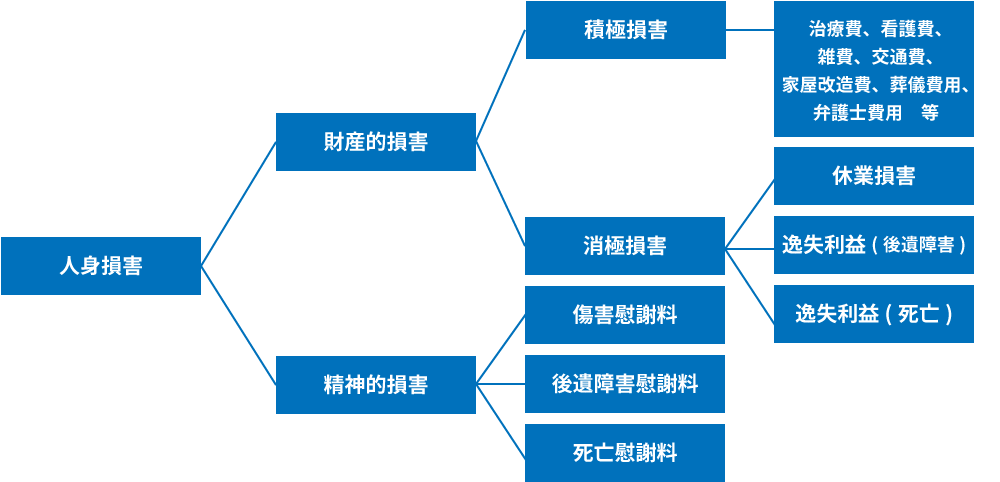

2 損害額の算定

重度の後遺障害を負ったり、ときには亡くなってしまったりすることもある転倒事故の場合には、被害者の損害額を適切に評価する必要があります。

労働災害における主な損害項目を整理すれば、以下のとおりです。

3 過失割合

会社に対する安全配慮義務違反が認められ、かつ被害者の損害額を算定することができたとしても、過失割合が問題となるケースがあります。

過失割合とは、労災事故が起きた原因が会社側の安全配慮義務違反だけにあるわけではなく、被害者(労働者)側にも落ち度があると認められる場合に、損害額を一定程度減額するという制度になります。

労働災害における損害賠償請求が問題となるケースでは、会社側から、被害者(労働者)側にも落ち度があったとして、過失割合が争われるケースは少なくありません。

このように、過失割合が争われる場合には、被害者(労働者)側でも、労災事故の状況や、事前の会社側の対策(研修や教育制度、マニュアルや労災事故防止のための機材の手配等)が十分に講じられていたかどうかを主張・立証する必要があります。